La letteratura per ragazzi è stata negli ultimi anni rivoluzionata dall'introduzione del cosiddetto target "Young Adult", una fascia di riferimento che va dai quattordici ai diciotto anni.

Dentro questo contenitore sono stati inseriti titoli molto diversi tra di loro, e dai generi più disparati, che spesso usano il pretesto del fantasy o della distopia per raccontare, in realtà, storie banali e commerciali, oltre che mal scritte.

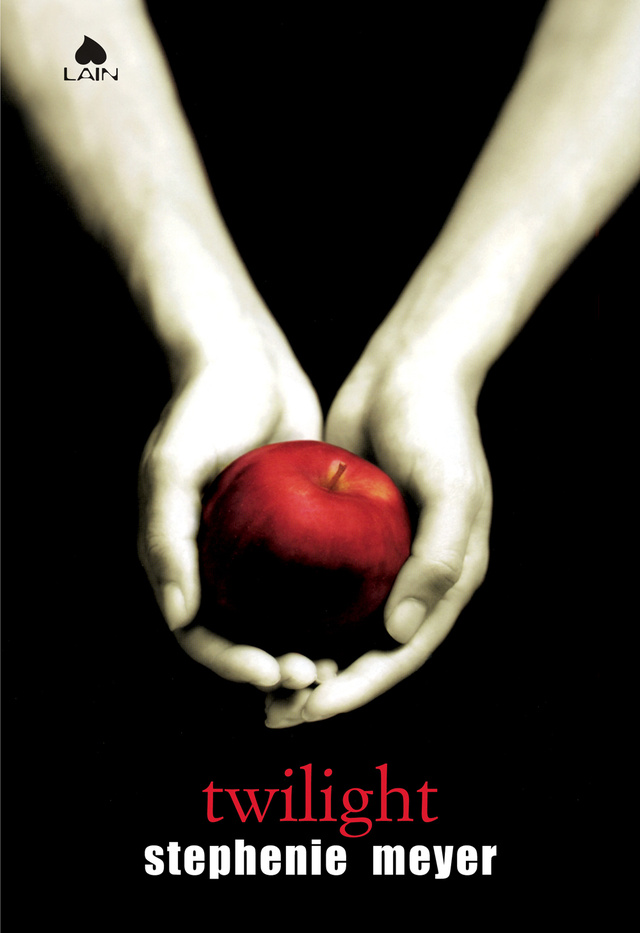

La "piaga" di questo tipo di Young Adult è sociale e pedagogica. Se i libri per ragazzi non devono necessariamente avere lo scopo di educare, sarebbe opportuno almeno non avessero quello di diseducare. Troviamo invece romanzetti rosa che rimarcano stereotipi di genere, relegano il primo amore a quello di tutta la vita, descrivono relazioni impossibili dove viene ribadito il concetto di sacrificio. Non è solo l'appiattimento del linguaggio, che abbassa il livello della lettura per non renderla faticosa e ne annulla l'utilità pratica (vista come superflua e quasi offensiva, dato che il valore primario viene dato all'evasione fine a se stessa e priva di intelligenza), ma è anche la trasmissione di messaggi sbagliati o, peggio, l'assenza di trasmissione di qualsiasi messaggio: libri che non restituiscono nulla al lettore, rendendolo quasi più vuoto di prima. Alle spalle di questo c'è l'importazione massiccia di libri provenienti dagli Stati Uniti e scritti da persone improvvisate, per lo più donne, che non conoscono l'uso adeguato della parola scritta. Ma c'è anche la disonestà intellettuale di chi foraggia i ragazzi con prodotti che valgono meno di zero e con il pretesto che questi romanzi "vendono" – sottovalutando continuamente l'intelligenza degli adolescenti e abbassando, per via della somministrazione continua di libri scadenti, le loro pretese letterarie, forti della convinzione che i giovani leggano tutto senza badare alla qualità.

Per fortuna, l'editoria è fatta anche di persone non solo competenti e professionali, ma che hanno a cuore i libri che producono e che avvertono il peso della scelta editoriale destinata al giovane pubblico. Personalità fondamentale in questo ambito è Beatrice Masini, molto conosciuta come scrittrice e traduttrice (è sua la traduzione di Harry Potter), ma che da anni lavora nell' editoria per ragazzi. Prima di essere trasferita all'ufficio diritti internazionali di Bompiani, Beatrice Masini è stata direttrice editoriale della sezione per ragazzi di Rizzoli e, prima ancora, editor della narrativa per ragazzi di Fabbri Editori.

È stata per me un onore e un grande piacere intervistarla. La considero uno dei migliori esempi dell' editoria d'eccellenza italiana, un modello da seguire per costruire un'editoria futura più consapevole e attenta alle vere esigenze degli adolescenti.

I libri hanno sempre bisogno di cure, in modo differente l'uno dall'altro. L'iter che porta alla pubblicazione passa per la valutazione del testo, editing e revisioni. Ma l'editoria per bambini e ragazzi ha bisogno di molte più attenzioni, almeno questo accade nelle case editrici che si pongono il problema di una sorta di responsabilità (mi corregga se sbaglio) nei confronti del giovane pubblico. Può spiegare in cosa consiste, in base a questa premessa, la differenza tra editoria per ragazzi e per adulti?

La responsabilità prima di tutto. Se si scrivono e si pubblicano libri per bambini e ragazzi vuol dire che si sceglie per loro, così come chi compra o diffonde libri per bambini e ragazzi (i genitori, gli insegnanti, gli animatori della lettura) sceglie per loro. Nel caso dei bambini scegliere è anche un dovere: pensare che possano farlo da soli è assurdo, è uno scarico di responsabilità.

Poiché là fuori c’è di tutto – libri da tutto il mondo, d’evasione, d’impegno, leggeri, problematici, facili, difficili, banali, scritti male, accurati, eccezionali – scegliere vuol dire avere un’idea chiara di ciò che si può e si deve proporre, e agire di conseguenza. C’è la buona evasione, ci sono i buoni libri leggeri, ci sono i brutti libri e basta – gli epigoni, le copie di copie, i romanzi concepiti a tavolino – che vanno lasciati dove sono. E ogni tanto ci sono i capolavori, e a quelli non si deve resistere, anche se si ha la netta sensazione che non verranno capiti, o non subito. Mentre vanno ignorati i libri – ce ne sono tanti – che non aggiungono niente alla gioia, all’allegria, alla leggerezza, al tormento della lettura. Meno libri inutili ci sono in libreria, più è facile che i bambini e i ragazzi si trovino tra le mani libri interessanti, magari anche importanti, magari anche fondamentali. Va da sé che la responsabilità deve fare da linea-guida in tutti i passaggi della catena: traduzione, editing, riletture devono essere allineate – no alla censura, no alle semplificazioni, no all’appiattimento del linguaggio.

Se ci si occupa di libri per adulti le maglie sono più larghe perché gli adulti sono in grado di scegliere da soli, e se vogliono buttare tempo e denaro è affar loro. Ciò non toglie che anche in quel mondo si facciano troppi libri superflui, che magari sono anche innocui ma sottraggono spazio e attenzione ai libri importanti.

Il target di riferimento è una parolaccia, per quel che mi riguarda, in zona adolescenti-giovani adulti, nel senso che

ogni libro è un mondo e ogni lettore anche, non si può generalizzare e tracciare linee di collegamento sicure è arduo. Quando c’è un caso o un fenomeno che emerge, si tende a considerare quello come il metro di paragone di tutta la letteratura dai 12-13 anni in su, facendo di ogni erba un fascio: come se i libri per adolescenti e YA fossero un

genere. È in verità molto difficile stabilire fasce d’età che abbiano un senso. Fino a 12-13 anni grossolanamente può guidare il livello della classe frequentata: ma già davanti a un lettore forte questa corrispondenza cade. Allora guida l’età dei protagonisti, un criterio forse semplice ma importante. La tendenza a proteggere – o sottovalutare: a volte è lo stesso – il lettore è diffusissima.

Non ci sono temi che non possano essere trattati dalla letteratura per adolescenti (come da quella per bambini, del resto): il solo discrimine è trovare il modo giusto, le parole per dire le cose. Spesso il problema riverbera anche sull’aspetto fisico dei libri:

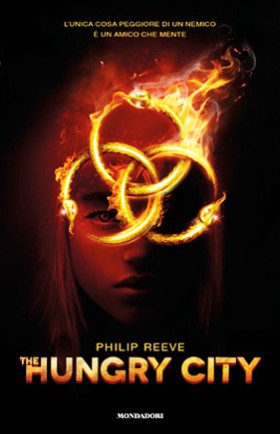

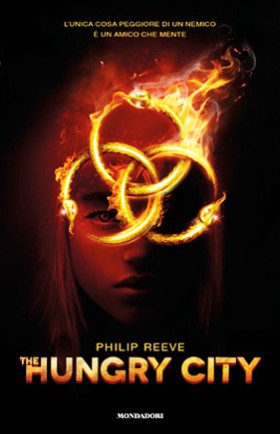

c’è tutta un’iconografia banale che tende a smorzare le peculiarità, a nascondere il carattere dei romanzi a favore di una neutralità generica. Ma tutto questo – la confusione del target, l’omogeneità delle copertine – va ricondotto alla difficoltà che c’è a monte nel leggere questa categoria di libri per quello che è: non un filone, non un genere, ma una giustapposizione di libri singoli e diversissimi tra loro. Mettere John Green accanto alle fan fiction solo perché in teoria sono per lettori della stessa età è fare un gran pasticcio.

Sono fortemente convinta che il target Young Adult serva spesso a giustificare libri di sottile spessore, dove la rappresentazione dell'amore è restituita in maniera assoluta e spesso nociva – soprattutto quando il pubblico è femminile e viene richiesto, attraverso i reclami in copertina, il sacrificio di chissà cosa, se non della propria stessa vita. È altresì vero che si tratta di romanzi di evasione, e che qualcuno obietta non possano influenzare alcunché, giustificando così il messaggio sostanzialmente sbagliato. Qual è la sua posizione?

Sono fortemente convinta che il target Young Adult serva spesso a giustificare libri di sottile spessore, dove la rappresentazione dell'amore è restituita in maniera assoluta e spesso nociva – soprattutto quando il pubblico è femminile e viene richiesto, attraverso i reclami in copertina, il sacrificio di chissà cosa, se non della propria stessa vita. È altresì vero che si tratta di romanzi di evasione, e che qualcuno obietta non possano influenzare alcunché, giustificando così il messaggio sostanzialmente sbagliato. Qual è la sua posizione?

I libri d’evasione possono essere molto divertenti e molto ben costruiti – ma pochi sono fatti così. È più facile che siano sciatti e mal scritti, perché tanto sono libri d’evasione – un cane che si morde la coda. I contenuti – amori eterni che possibilmente trascendono le ere – spesso fanno sorridere, è vero. Ma una ragazza di sedici anni dovrebbe essere in grado di capire il messaggio, e di rifiutarlo, se le va. Il vero problema è che il target YA si è appena e faticosamente conquistato un suo spazio in libreria e che questo spazio rischia di venire occupato da romanzi che sono dei rosa semplificati a uso delle ragazzine e verniciati di qualche genere (a scelta: fantasy, distopico, realistico, medicale, eccetera).

Quali sono le caratteristiche di un buon libro per ragazzi, a Suo parere?

Sono le stesse di qualunque buon libro: voce forte, trama robusta, scrittura interessante, peculiare e accurata (che vuol dire anche attenta al destinatario, adeguata).

Spesso si dice che un bambino che legge sarà un adulto che pensa. Per questo motivo, credo che la letteratura per ragazzi sia estremamente importante, debba essere densa di contenuti e di un linguaggio non banalizzato, ma ricco, stimolante e, perché no, colto – cosa che ormai tende a scomparire, perché la via presa dai libri per ragazzi è quella della semplificazione. Mi sembra che ci sia uno spartiacque tra ciò che era un tempo il libro per ragazzi e quello che è diventato oggi, pur passando da coinvolgenti collane come quelle dei Piccoli Brividi che, a loro modo, hanno fatto appassionare moltissimi ragazzi alla lettura (volendo comunque precisare che la letteratura per bambini in Italia resta a un livello molto alto, mentre è quella per adolescenti che prende, in linea generale, derive che non condivido). Volendo fare il punto della situazione degli ultimi anni e tenendo in considerazione, ovviamente, l'evoluzione dei tempi, crede anche Lei che ci sia una differenza qualitativa tra i libri per ragazzi che sono dei classici e quelli che oggi vengono pubblicati?

Oggi c’è troppo di tutto, temo. E se la qualità media è più alta, è pur vero che l’aggettivo medio si attaglia alla gran parte di ciò che viene pubblicato. Si pubblica medio per non scontentare nessuno, per far le cose facili, credendo di andare incontro ai lettori. Che devono essere sfidati, invece. Anche il tema delle collane è scottante: un tempo la narrativa era fatta tutta di collane, poi si è passati alla valorizzazione spasmodica del singolo titolo e via via i buoni contenitori si sono andati prosciugando. Alcune delle collane storiche sono proprio spente. E invece è importante creare dei recinti entro i quali un ragazzino lettore possa pescare a occhi chiusi, fidandosi.

A proposito di questo, sono tantissimi i bei libri per ragazzi usciti grazie anche al Suo lavoro a Rizzoli, dove ha curato per anni il catalogo di questo settore. Quali sono stati i migliori, secondo Lei? E quali sono quelli di altre case editrici che avrebbe invece voluto pubblicare, per la loro qualità?

A proposito di questo, sono tantissimi i bei libri per ragazzi usciti grazie anche al Suo lavoro a Rizzoli, dove ha curato per anni il catalogo di questo settore. Quali sono stati i migliori, secondo Lei? E quali sono quelli di altre case editrici che avrebbe invece voluto pubblicare, per la loro qualità?

Ho pochi rimpianti: ho potuto lavorare per un lungo periodo facendo scelte liberissime. John Green viene da lì. Ma anche M.T. Anderson, l’autore di Feed e di Octavian Nothing; Genesis di Bernard Beckett, forse il più bel distopico che abbia letto; Ho un castello nel cuore di Dodie Smith; La signora nella scatola di Jenny Valentine; Sonya Hartnett; Aidan Chambers; John Boyne. Un altro distopico gioiello, L’eclisse del secolo di Jan Mark. Millions di Frank Cottrell Boyce, una perfetta commedia inglese. Smetto, anche se so che me ne sono dimenticati tanti. Ricordo con dispiacere di aver perso l’asta per Hugo Cabret, andato a Mondadori, e avrei voluto pubblicare Philip Pullman, Anne Fine e Patricia MacLachlan. E Skellig di David Almond.

John Green è appunto uno dei tanti scrittori stranieri che Lei ha portato in Italia, e che ha riscosso un successo straordinario soprattutto dopo la pubblicazione di Colpa delle stelle, nel 2012. L'autore era infatti presente in catalogo già da diversi anni e, pur avendo fatto parlare discretamente di sé con Cercando Alaska, non ha avuto la notorietà che meritava fino a un paio di anni fa. Si aspettava che sarebbe nato questo fenomeno? E cosa ne pensa?

John Green è appunto uno dei tanti scrittori stranieri che Lei ha portato in Italia, e che ha riscosso un successo straordinario soprattutto dopo la pubblicazione di Colpa delle stelle, nel 2012. L'autore era infatti presente in catalogo già da diversi anni e, pur avendo fatto parlare discretamente di sé con Cercando Alaska, non ha avuto la notorietà che meritava fino a un paio di anni fa. Si aspettava che sarebbe nato questo fenomeno? E cosa ne pensa?

Mi aspettavo che John Green venisse scoperto prima o poi anche da noi come lo straordinario interprete della complessità dell’essere molto giovani: eravamo solo in ritardo rispetto al resto del mondo, ci voleva un film per arrivarci. E come sempre accade i successi cosmici sono specchi deformanti, trasformano ciò che riflettono e ne rimandano un’immagine tutta diversa. Poi sono arrivate le copie, ed è è stato coniato l’orrendo termine sick lit per indicare un orrendo sottogenere nascente, e Colpa delle stelle è stato letto anche dalle ragazzine di quinta e di prima media, e non credo che sia per loro. Città di carta, che si sta pure prendendo la sua rivincita, è un libro ancora più difficile. Alaska, il mio preferito, è sfrontato e oscuro. Sono tutti libri per lettori forti. Se il loro successo volesse dire che i lettori forti sono centuplicati, benissimo. Ma temo che non sia così.

La saga di Harry Potter, che Lei ha tradotto, è ormai un classico per ragazzi di cui forse, quando arrivò in casa editrice, non aveva immaginato la portata che avrebbe avuto. C'è chi ancora lo sottovaluta, relegandolo a favoletta fantasy che non può ispirare gli adulti. Pensa che ci sia un genere – il fantasy, ad esempio – da cui i giovani sono più attratti? E quale importanza può avere nella loro crescita?

Credo che nessuno avesse immaginato la portata di Harry Potter, che è stato un fenomeno epocale. Credo che sia destinato a restare con noi a dispetto di chi lo relega nel genere: perché, poi?

La letteratura di genere ha una sua nobiltà e un suo rango. Occupa uno scaffale importante che per molto tempo è rimasto in ombra. Io avevo letto

Il Signore degli Anelli da ragazzina, ma poi era sparito per tornare in auge in tempi recenti grazie al cinema, e lo ritengo ancora uno straordinario romanzo di formazione. Non ha fatto di me una fanatica del fantasy, ma un’appassionata di letteratura inglese sì. Sì. A dire che non si può sapere da dove scaturiscono le passioni profonde: per riconoscerle bisogna assaggiare di tutto.

Quali sono stati, quindi, i libri – non necessariamente per ragazzi – che hanno contribuito alla Sua formazione?

Ecco, appunto. Steinbeck, Hemingway, Françoise Sagan sono state le mie letture da ragazzina. Prima ho amato le fiabe da tutto il mondo e Salgari. Poi sono arrivate le sorelle Brontë, e solo parecchio più in là Jane Austen. Tolkien, dicevo, e tanta poesia: dai lirici greci ai poeti maledetti, e poi Pascoli, D’Annunzio, Montale, Ungaretti, Saba, Quasimodo. Forse il cuore ci resta, forse il cuore.

.png)

Un altro autore si sarebbe potuto fermare a questo punto. Ma Mari Yamazaki decide di approfondire se davvero la visione di Nanami sulla musica punk sia corretta o, al contrario, troppo idealizzata. Memorabile l'attacco del nonno a un ragazzo reo di aver illuso sua nipote: il vero spirito punk non è nella cresta, bensì nelle azioni. C'è più etica punk in degli indefessi operai che in un bellimbusto con le borchie. In un'altra scena un personaggio esprime perplessità sul desiderio smodato di Nanami di andare a vivere a Londra: la musica punk, in fin dei conti, nasce come risposta alla crescente disoccupazione e degrado. Riuscirebbe Nanami a trovare quello che desidera, laggiù?

Un altro autore si sarebbe potuto fermare a questo punto. Ma Mari Yamazaki decide di approfondire se davvero la visione di Nanami sulla musica punk sia corretta o, al contrario, troppo idealizzata. Memorabile l'attacco del nonno a un ragazzo reo di aver illuso sua nipote: il vero spirito punk non è nella cresta, bensì nelle azioni. C'è più etica punk in degli indefessi operai che in un bellimbusto con le borchie. In un'altra scena un personaggio esprime perplessità sul desiderio smodato di Nanami di andare a vivere a Londra: la musica punk, in fin dei conti, nasce come risposta alla crescente disoccupazione e degrado. Riuscirebbe Nanami a trovare quello che desidera, laggiù?

.png)