Nella prima metà del '900, i bambini inglesi leggevano e si facevano leggere prima di dormire le storie e le leggende tradizionali raccolte dal folclorista Andrew Lang (1844-1912): entravano così nel mondo della Fata Rossa e incontravano streghe, principesse e draghi. Tra questi racconti troviamo anche la vecchia leggenda norrena di Sigurd e il drago Fafnir, che aveva a suo tempo ispirato la saga medievale tedesca dei Nibelunghi e più tardi il Ciclo dell'Anello di Wagner.

Tra questi bambini c'era anche il piccolo Tolkien (1892-1973), già curioso e completamente rapito da un passato lontano anni luce dall'oscurità fatta di guerre e fabbriche propria della sua epoca. Dopo aver vinto una borsa di studio prima alla King Edward's School e poi all'Exeter College di Oxford, il giovane Tolkien scopre un universo del tutto nuovo che lo stimola e lo ispira al contempo. Tra i libri che trova in biblioteca, rimane affascinato in particolare dal Beowulf, un poema epico datato intorno al decimo secolo: questa lettura lo conquista grazie alle sue avventure e ai suoi draghi e lo introduce all'inglese antico. Lo spinge inoltre a studiare le lingue e a crearne una personale, complessa e dotata di un fascino tutto suo. Diventato poi a Oxford professore di letteratura e lingua anglosassoni, Tolkien studia le saghe norrene, l'Edda islandese e la leggenda dei Nibelunghi e legge ai suoi allievi il prologo del Beowulf, soffermandosi in particolare sulla bellezza della poesia e sul fascino delle parole.

Non risulta strano quindi che proprio il Beowulf sia stato uno dei suoi primi lavori di traduzione e interpretazione: questo gli ha poi permesso di cogliere idee e spunti interessanti per quella che sarebbe stata in seguito la sua futura produzione letteraria. I romanzi di Tolkien sono infatti caratterizzati da un contesto per lo più medievale e forgiati nel folclore anglosassone. Nel 2014 è uscita in Italia per Bompiani una preziosa edizione critica del poema, accompagnata dai commenti di Tolkien, utili per godersi appieno un tesoro da troppo tempo relegato nei polverosi manuali del liceo o, ancor peggio, nell'oblio.

Non risulta strano quindi che proprio il Beowulf sia stato uno dei suoi primi lavori di traduzione e interpretazione: questo gli ha poi permesso di cogliere idee e spunti interessanti per quella che sarebbe stata in seguito la sua futura produzione letteraria. I romanzi di Tolkien sono infatti caratterizzati da un contesto per lo più medievale e forgiati nel folclore anglosassone. Nel 2014 è uscita in Italia per Bompiani una preziosa edizione critica del poema, accompagnata dai commenti di Tolkien, utili per godersi appieno un tesoro da troppo tempo relegato nei polverosi manuali del liceo o, ancor peggio, nell'oblio.

Pochi sanno però che dietro al nome Beowulf non si nasconde solo uno dei poemi più lunghi e completi in lingua inglese (conta ben 3182 versi) ma anche quello che potrebbe essere considerato come uno dei primi supereroi della storia della letteratura: il protagonista compie ogni sorta di impresa miracolosa, è molto coraggioso e abile con le armi, gli manca praticamente solo il dono del volo. Nato per essere letto e declamato durante i banchetti davanti ad un pubblico, probabilmente nobile, il Beowulf presenta il prototipo dell'eroe germanico: mancano riferimenti ad una sua effettiva esistenza e la sua figura si avvicina per lo più alle leggende danesi e svedesi, anche se nel testo abbiamo una parte di collegamento tra le due avventure principali in cui i Geati si battono contro Franchi, Frisoni e Svedesi, come probabilmente è avvenuto nella realtà.

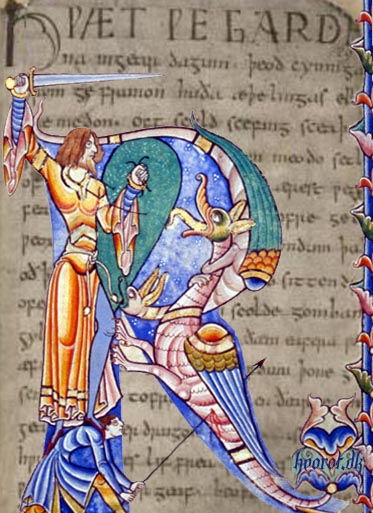

Il titolo del manoscritto, che attinge alla tradizione epico-eroica germanica, in origine era assente ed è stato dato dagli editori in un secondo tempo. Questa scelta ha almeno due diverse interpretazioni: per alcuni studiosi, tra cui i Grimm, Beowulf significa "lupo con caratteristiche di ape" (da "beo" ape e "wulf" lupo), mentre per altri che considerano come origine del nome la radice verbale germanica "beug" (piegare, sottomettere), vuol dire semplicemente "colui che piega o sottomette il lupo". Grendel, il mostro contro cui Beowulf combatte, rappresenta infatti il lupo, il fuorilegge bandito dalla società: ha spesso caratteristiche umane, prova invidia davanti al banchetto a cui non è stato invitato e non uccide mai senza un motivo preciso. Come spesso succedeva all'epoca dei racconti tramandati di generazione in generazione, il manoscritto era probabilmente la storia vera di un uomo comune che sconfiggeva dopo ripetuti tentativi un pericoloso bandito: col tempo questa vicenda, inizialmente ambientata nel quotidiano, si era ingigantita sempre più, trasformando l'uomo in eroe e il fuorilegge in un vero e proprio mostro. La società scandinava prevedeva infatti l'allontanamento e la messa al bando di chi si comportava o agiva diversamente dai dettami previsti all'epoca. Il manoscritto in cui è riportato è inoltre noto anche con il nome Cotton Vitellius: è stato per anni nello studio di Sir Robert Cotton, uno dei più grandi collezionisti di manoscritti medievali tra '500 e '600. Sir Robert aveva una grande passione per la storia romana e in particolare per gli imperatori di cui collezionava i busti: aveva quindi sistemato i due codici che compongono il Beowulf dietro la testa dell'imperatore romano Vitellio.

Il titolo del manoscritto, che attinge alla tradizione epico-eroica germanica, in origine era assente ed è stato dato dagli editori in un secondo tempo. Questa scelta ha almeno due diverse interpretazioni: per alcuni studiosi, tra cui i Grimm, Beowulf significa "lupo con caratteristiche di ape" (da "beo" ape e "wulf" lupo), mentre per altri che considerano come origine del nome la radice verbale germanica "beug" (piegare, sottomettere), vuol dire semplicemente "colui che piega o sottomette il lupo". Grendel, il mostro contro cui Beowulf combatte, rappresenta infatti il lupo, il fuorilegge bandito dalla società: ha spesso caratteristiche umane, prova invidia davanti al banchetto a cui non è stato invitato e non uccide mai senza un motivo preciso. Come spesso succedeva all'epoca dei racconti tramandati di generazione in generazione, il manoscritto era probabilmente la storia vera di un uomo comune che sconfiggeva dopo ripetuti tentativi un pericoloso bandito: col tempo questa vicenda, inizialmente ambientata nel quotidiano, si era ingigantita sempre più, trasformando l'uomo in eroe e il fuorilegge in un vero e proprio mostro. La società scandinava prevedeva infatti l'allontanamento e la messa al bando di chi si comportava o agiva diversamente dai dettami previsti all'epoca. Il manoscritto in cui è riportato è inoltre noto anche con il nome Cotton Vitellius: è stato per anni nello studio di Sir Robert Cotton, uno dei più grandi collezionisti di manoscritti medievali tra '500 e '600. Sir Robert aveva una grande passione per la storia romana e in particolare per gli imperatori di cui collezionava i busti: aveva quindi sistemato i due codici che compongono il Beowulf dietro la testa dell'imperatore romano Vitellio. La grande avventura di Beowulf non è ambientata in Inghilterra ma in Scandinavia, in quella chesi pensa che il Beowulf sia stato composto da un ecclesiastico in Northumbria tra il 673 e il 735, periodo in cui Beda il Venerabile era attivo. Altri lo collocano in Mercia verso la metà dell'ottavo secolo, dal 750 in poi, altri ancora nell'undicesimo secolo. L'originale era probabilmente scritto in anglico, mentre la versione che è giunta fino a noi risale all'anno Mille ed è in dialetto sassone con alcune parole in dialetto anglico della Mercia. La spiegazione di questo strano insieme è abbastanza semplice: il copista, probabilmente un monaco, era straniero e per questo aveva aggiunto senza volere caratteristiche e parole del proprio dialetto, in particolare alcune forme della Mercia; oppure forse il manoscritto originale veniva dalla Mercia mentre il copista era sassone, quindi aveva aggiunto alcune parole della sua lingua.

La grande avventura di Beowulf non è ambientata in Inghilterra ma in Scandinavia, in quella chesi pensa che il Beowulf sia stato composto da un ecclesiastico in Northumbria tra il 673 e il 735, periodo in cui Beda il Venerabile era attivo. Altri lo collocano in Mercia verso la metà dell'ottavo secolo, dal 750 in poi, altri ancora nell'undicesimo secolo. L'originale era probabilmente scritto in anglico, mentre la versione che è giunta fino a noi risale all'anno Mille ed è in dialetto sassone con alcune parole in dialetto anglico della Mercia. La spiegazione di questo strano insieme è abbastanza semplice: il copista, probabilmente un monaco, era straniero e per questo aveva aggiunto senza volere caratteristiche e parole del proprio dialetto, in particolare alcune forme della Mercia; oppure forse il manoscritto originale veniva dalla Mercia mentre il copista era sassone, quindi aveva aggiunto alcune parole della sua lingua.potrebbe essere l'antica Svezia o Danimarca: sia la materia che il contenuto appartengono infatti alla tradizione scandinava. Molto probabilmente gli Angli hanno portato questa storia dal continente fin sull'isola britannica, insieme ad altre saghe germaniche dei territori che confinavano con la loro patria d'origine. Ma il grande mistero che circonda questo poema epico-eroico e che da sempre ha fatto discutere gli studiosi riguarda la datazione:

La struttura del Beowulf è ciclica: il protagonista combatte infatti con un mostro sempre più forte e ogni volta la lotta si fa più dura. In tutto il testo incontriamo riferimenti alla bontà e al coraggio dell'eroe, sempre pronto con fermezza ad aiutare chiunque sia in difficoltà. L'argomento del Beowulf è di tipo pagano, ma il manoscritto è stato copiato da qualcuno che si muoveva già nel contesto religioso cristiano e che è stato probabilmente influenzato da questo. Il poema rappresenta quindi in un certo senso quello che potrebbe essere un primo rapporto tra cristianesimo e paganesimo, due correnti che si sfiorano e si sovrappongono modificandosi continuamente. I mostri rappresentano il male che attacca la società e tenta l'anima umana. Nel duello che domina la seconda parte del poema, Beowulf combatte con un drago, che ha poi ispirato Tolkien nella creazione di Smaug: in quest'ultima grande sfida, però, il protagonista è entrato talmente in contatto con il male da non potervi più sopravvivere, è stato infettato. La morte è per questo un modo cristiano per ridimensionare l'eroe e purificarlo dal desiderio di sfidare gli dei nel tentativo di essere migliore di loro o quantomeno simile.

Nel corso degli anni anche il cinema ha omaggiato a modo suo Beowulf con una serie di pellicole ispirate alle avventure del protagonista. Tra questi spicca il film in motion capture del 2007, La leggenda di Beowulf di Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump), che ha come sceneggiatori Neil Gaiman e Roger Avary. Questo adattamento del poema anglosassone è veramente molto libero: si va dalla bellissima Angelina Jolie nei panni della madre di Grendel, al figlio drago che i due hanno insieme. Altra versione cinematografica del poema è Beowulf & Grendel del 2005, girato in Islanda dal regista islandese Sturla Gunnarsson con Gerard Butler nei panni del protagonista. In questo adattamento troviamo addirittura alcuni nuovi personaggi, tra cui il padre e il figlio di Grendel. Qui l'acerrimo nemico di Beowulf è mostrato come un troll ma ha parvenza umana. In questa versione viene proposto in un certo senso il tema della mostruosità come diversità che spinge l'uomo ad attaccare chi non è come lui. Citiamo per completezza anche il film inglese del 1999 ambientato in una realtà post-apocalittica e con Christopher Lambert nel ruolo di un Beowulf ancor più alternativo perché figlio a sua volta di una donna e di un diavolo. Queste pellicole sono accomunate da un tentativo in parte riuscito di umanizzare i mostri e demonizzare Beowulf, o comunque renderlo più umano e come tale fallibile e non immortale. Questa prospettiva è anche quella che il finale metaforico del poema sottende e i film realizzano più in concreto: Beowulf non è infatti solo un eroe senza macchia e senza paura ma è anche un uomo con pregi e difetti che, nella dura lotta per la sopravvivenza, si sporca, cade e si rialza ma, volente o nolente, miete comunque le sue vittime e va infine incontro alla morte.

Nel corso degli anni anche il cinema ha omaggiato a modo suo Beowulf con una serie di pellicole ispirate alle avventure del protagonista. Tra questi spicca il film in motion capture del 2007, La leggenda di Beowulf di Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump), che ha come sceneggiatori Neil Gaiman e Roger Avary. Questo adattamento del poema anglosassone è veramente molto libero: si va dalla bellissima Angelina Jolie nei panni della madre di Grendel, al figlio drago che i due hanno insieme. Altra versione cinematografica del poema è Beowulf & Grendel del 2005, girato in Islanda dal regista islandese Sturla Gunnarsson con Gerard Butler nei panni del protagonista. In questo adattamento troviamo addirittura alcuni nuovi personaggi, tra cui il padre e il figlio di Grendel. Qui l'acerrimo nemico di Beowulf è mostrato come un troll ma ha parvenza umana. In questa versione viene proposto in un certo senso il tema della mostruosità come diversità che spinge l'uomo ad attaccare chi non è come lui. Citiamo per completezza anche il film inglese del 1999 ambientato in una realtà post-apocalittica e con Christopher Lambert nel ruolo di un Beowulf ancor più alternativo perché figlio a sua volta di una donna e di un diavolo. Queste pellicole sono accomunate da un tentativo in parte riuscito di umanizzare i mostri e demonizzare Beowulf, o comunque renderlo più umano e come tale fallibile e non immortale. Questa prospettiva è anche quella che il finale metaforico del poema sottende e i film realizzano più in concreto: Beowulf non è infatti solo un eroe senza macchia e senza paura ma è anche un uomo con pregi e difetti che, nella dura lotta per la sopravvivenza, si sporca, cade e si rialza ma, volente o nolente, miete comunque le sue vittime e va infine incontro alla morte.